- 中变传奇页游

流浪地球,宇宙乡愁

时间:2010-12-5 17:23:32 作者:中变传奇页游 来源:uh86.com 查看: 评论:0内容摘要:钛媒体注:本文来源于微信公众号甲子光年(ID:jazzyear),作者:火柴Q,编辑:甲小姐,钛媒体获授权转载。 “ 希望是这个时代像钻石一样珍惜的东西。” 这句台词伴随着大年初一的节日气氛,不失为一句很好的开..

钛媒体注:本文来源于微信公众号甲子光年(ID:jazzyear),作者:火柴Q,编辑:甲小姐,钛媒体获授权转载。

“

希望是这个时代像钻石一样珍惜的东西。”

这句台词伴随着大年初一的节日气氛,不失为一句很好的开年礼物。

据最新数据,昨日零点起上映的《流浪地球》豆瓣评分8.5,半日内票房已突破1.26亿元。

电影《阿凡达》、《泰坦尼克号》导演詹姆斯·卡梅隆转发了这部电影,和很多荧幕前的中国家庭一样,见证着这幕中国科幻死磕世界先进水平的新里程碑。那句喊了好几年的“中国科幻电影元年”,终于在2019年大年初一的鞭炮声中,响了。

在以往的科幻作品中,末日危机,人类出走,在外太空寻求新家园的故事屡见不鲜。唯独在流浪地球的故事里,人类选择背负着地球家园一同迁徙。

这个来自刘慈欣同名小说的宏大设定,让这部影片成为了一场真正意义上世界级制作、中国化内核的科幻。这场“宇宙乡愁”背后,是一幅中国科幻不同于世界轨迹的沉浮录。

01

在《流浪地球》之前,中国科幻的第一个高光时刻出现在1999年。

在当年的高考全国卷中,作文题破天荒地出了一个科幻题材——“假如记忆可以移植”。

放榜当天,18岁的著名媒体人骆轶航老师在心情忐忑地喝了两瓶北冰洋汽水后得知,自己那篇快意排比的《假如记忆可以移植》得了满分,变态网页传奇,被《北京青年报》全文登载。随后,他喜提清华通知书,这篇作文也长年出没于各类教辅资料里。

另一个少年在当时写了一篇有反转设置的爱情故事,以2分之差与满分作文失之交臂,他是《流浪地球》的导演郭帆。

而中国科幻的意外收获是,高考这个国民级IP带火了另一个当时大众知名度并不高的IP——《科幻世界》。

在高考前出版的1999年《科幻世界》7月号里,编辑部刚好做了一个“假如记忆可以移植”的专题,时任主编阿来[1]亲自写了一篇有关记忆移植的文章。

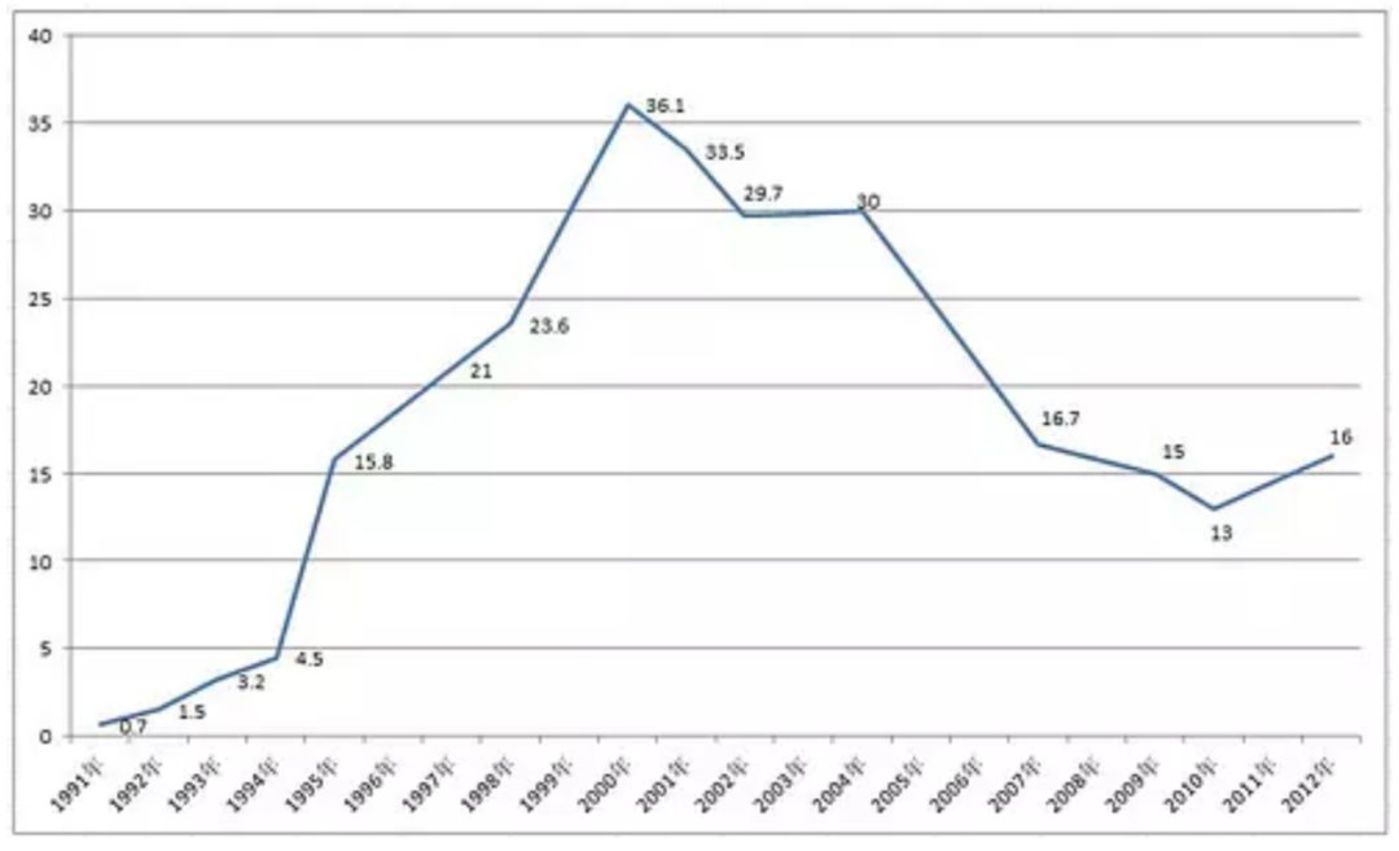

这让中国最具消费力的人群——中国家长看到了科幻的重要性。第二年,《科幻世界》的销量从23.6万册飙升至36.1万册,一举跃升为全球销量最高的科幻类杂志。起步晚于欧美近百年[2]的中国科幻在高考助推下一举“弯道超车”。

1991年-2012年 《科幻世界》杂志历年销量,数据来自豆瓣网友“三丰SF”这说明,只要击中了广大人民的核心痛点,以中国的人口基数,赶英超美不成问题。

02

中国科幻的第二个高光时刻,是《三体》冲出科幻圈,冲向全中国。

在《三体》从圈里到圈外的跨越中,2010年之后兴起的社交媒体以及一众互联网大佬的大力推荐功不可没。

以微博为阵地,互联网圈的创业领袖、产品经理、工程师、投资人传阅着《三体》,并对从中提炼出战略思想乐此不疲。

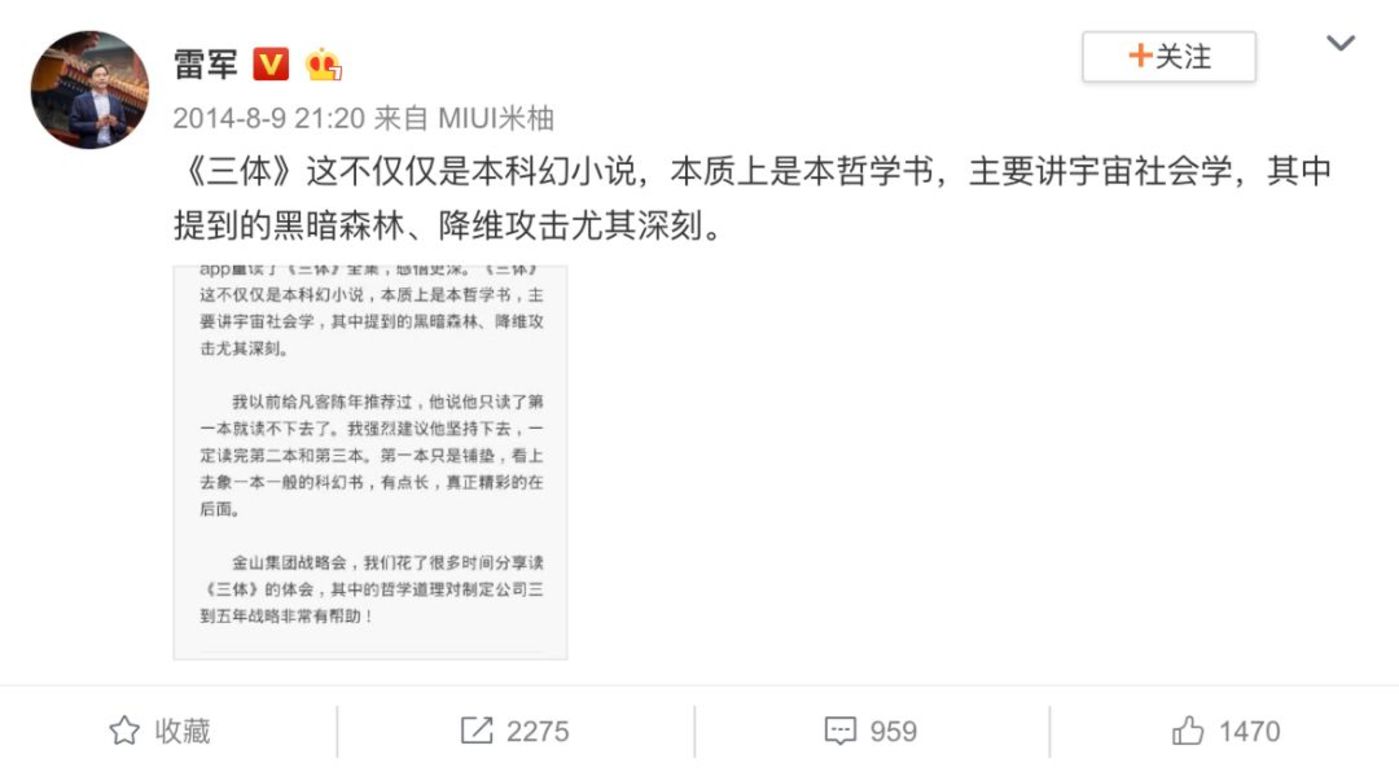

2014年,雷军发过一条微博,将《三体》从科幻小说拔高为“宇宙社会学”。

雷军说在金山集团战略会上,他们花了很多时间分享读《三体》的体会,其中的哲学道理对公司制定三到五年战略非常有用。

猎豹创始人傅盛在转发这条微博时表示有雷军讲述《三体》体会的录音,问有人想要吗?

汽车之家创始人李想则对文字比较挑剔:“作者的思维逻辑非常好,就是文笔太差了。营养极高,味道极差。”总评:还是推荐。

“三学”蔚然成风。故有人总结:看《亮剑》懂企业管理,看《士兵突击》懂企业文化,看《三体》懂企业战略。

2014年前后,如果不懂什么是“黑暗森林法则”、什么是“降维攻击”,怎么好意思在中关村(000931)泡3W咖啡,递名片说自己是互联网人?

03

一个是为了升学,一个是为了赢,以上两个高光时刻说明,中国科幻的发展背后有一股强大的功利主义的推力。可以说,中国科幻,一点都不“幻”,而是很实在,很接地气,甚至很“经世致用”。

但功利也没什么不好。发愤图强,务实求成,这才是一个有觉悟的“追赶者”的正确姿势。

追赶者比落后者多了一点什么?多了一点变好、变强的希望和由此而来的行动力。

中国科幻的起点本就是变强的希望。

第一批向中国引入科幻概念的人,是梁启超、鲁迅等清末民初的知识分子。

1893年,梁启超翻译了《世界末日记》(原著为法国天文学家弗拉马利翁的英文小说 Omega: The Last Days of the Earth),后来还自己创作过科幻小说《新中国未来记》。

十年后,鲁迅在1903年翻译了法国科幻作家儒勒·凡尔纳的《从地球到月球》(De la Terre à la Lune,当时的译名为《月界旅行》)。他在序言中写道:

盖胪陈科学,常人厌之,阅不终篇,辄欲睡去,强人所难,势必难矣。惟假小说之能力,被优孟之衣冠,则虽析理谭玄,亦能浸淫脑筋,不生厌倦。

两位的出发点很明确:

救亡图存,启蒙民智。在当时科技意识荒芜的中国用娱乐性更高的小说拉近大众与“赛先生”的距离,进而帮助中国成为一个现代化国家。

中国科幻后来的几经沉浮,也都如其起点一样,捆绑着时代最强音。

新中国建立后到上世纪80年代初,科幻的主题是科普和革命。

- 最近更新

-

-

11-16广东省东莞市组织开热门传奇展食

-

11-13流浪地球,宇宙乡愁

-

11-13曝联发科5G芯片打入华为供应链

-

11-13追求极致ROG精神 粉三无传奇网页

-

11-13三十年来首次在越南野外拍摄到银

-

11-13神剑是怎样炼成的 蓝港《蜀山战

-

11-13蜀山战纪2踏火行歌官网版

-

11-13海之号角2什么时候出 海之号角2

-

- 热门排行

-

-

10-14什么样的女司机让你情愿多绕路?

-

11-29练就钢铁金刚 《兵王》开启神圣

-

02-04《命运》发布访谈视频 介绍武器

-

10-11叛逃宠物的无奈 天骄II活力促小

-

01-06小学生玩了可能会兴奋到极点?囧

-

10-17将出网络版?《龙之信条OL》在日

-

09-18年底上市 《火炬之光2》公布BOSS

-

11-09化作天使也要守护你《反恐行动》

-